Blog

17. Januar, 2018 — Michael Knoche und sein Buch »Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft«

Michael Knoche, bis 2016 Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, stellte am 17. Januar um 18:00 Uhr im Bücherkubus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek sein soeben im Wallstein Verlag erschienenes Buch »Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft« vor. Maria Socolowsky vom Vorstand der GAAB sprach mit dem Autor.

MS Schon als langjähriger Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek haben Sie sich in Vorträgen und Publikationen sehr stark dafür engagiert, dass wissenschaftliche Bibliotheken als Ort erhalten bleiben, an dem Wissen gesammelt und verfügbar ist. Welchen Grund gab es für Sie jetzt dieses Buch zu schreiben?

MK Ich werde selber oft danach gefragt, ob Bibliotheken auch in Zukunft noch gebraucht werden. Mit dem Buch habe ich versucht, darauf eine differenzierte Antwort zu geben. Ich höre immer wieder: Ist nicht das Wichtigste heute schon im Internet verfügbar? Ist die Bibliothek nicht nur noch ein schöner sozialer Ort, der bald wie manche Kirche in einen Konzertsaal, ein Restaurant oder Kino umgewandelt werden kann? Selbst Bibliothekare beginnen an ihrer Aufgabe zu zweifeln und nennen ihre Einrichtung nicht mehr »Bibliothek«, sondern – sehr gespreizt und etwas schief – »Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum«. So geschieht das etwa an den Universitäten Stuttgart oder Konstanz. Mein Buch handelt davon, dass wissenschaftliche Bibliotheken eine Hauptaufgabe und eine gesellschaftliche Verantwortung haben, und zwar seit den ältesten Tagen von Ninive und Alexandria: die Verantwortung für die Verfügbarkeit des Wissens.

MS Für wen ist das Buch gedacht? Wen wünschen Sie sich als Leser?

MK Das Buch ist bewusst nicht als Fachbuch geschrieben und nicht in einem Fachverlag erschienen. Es soll alle ansprechen, die Bibliotheken lieben und/oder benutzen. Wenn ich mir darüber hinaus noch einen Leserkreis wünschen darf, der ja meistens, aber nicht immer mit den Bibliotheksfreunden identisch ist, dann sind das die Wissenschaftspolitiker. Denn es gibt in Deutschland keine klare Bibliothekspolitik. Für die einzelne Bibliothek wird die Aufgabe, das multiplizierte Wissen verfügbar zu halten, zur Quadratur des Kreises. Die Aufgabe ist nur lösbar, wenn aus den vielen einzelnen Bibliotheken ein System von Bibliotheken wird.

MS Welche Anregungen, welche Forderungen zum Erhalt und zur Nutzung wissenschaftlicher Bibliotheken sind Ihnen besonders wichtig?

MK Internet und Bibliothek dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Merkmale des Internets sind Flüchtigkeit, Nicht-Hierarchie, Ubiquität und Vernetzbarkeit von allem und jedem. Die Merkmale von Bibliotheken sind Dauer, Ordnung, Kontext und Konzentration. Gepriesen sei die Zeit, die über beides verfügt und es kombinieren kann. Das Signet des berühmten venezianischen Druckers Aldus Manutius aus dem Jahr 1502 zeigt einen Anker, um den sich ein Delphin windet. Das Bild passt gut in unsere Zeit: Der Delphin steht für die Geschmeidigkeit des Internets, der Anker für die Beständigkeit der Bibliothek.

MS Am 17. Januar um 18:00 Uhr stellen Sie Ihr soeben im Wallstein Verlag erschienenes Buch »Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft« im Bücherkubus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek vor. Welche weiteren Buchvorstellungen planen Sie?

MK Zum Beispiel Buchpräsentation und Gespräch mit Jörg Paulus und Frank Simon-Ritz am 12. März 2018 in Bauhaus-Universität Weimar im Rahmen der LESARTEN und Buchpräsentation und Gespräch mit Ulrich-Johannes Schneider am 16. März 2018, 19:00 Uhr in der Universitätsbibliothek Leipzig.

Wer nicht aus dem Haus gehen und auch nicht lesen, sondern lieber hören will, kann eine Audiodatei des Autors zum Thema aufrufen: Deutschlandfunk vom 17.12.2017, 30 MinutenMS Herzlichen Dank für das Interview.

Weitere Veranstaltungen mit Michael Knoche über sein Buch »Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft«, das im Wallstein Verlag erschienen ist,

Die Idee der Bibliothek und ihre Zukunft

Montag, 12. März 2018 um 19:00 Uhr

Buchpräsentation und Gespräch mit Jörg Paulus und Frank Simon-Ritz

im Rahmen der LESARTEN

Weimar, Bauhaus-Universität, IKKM, Salon Dürckheim, Cranachstraße 47Freitag, 16. März 2018 um 18:00 Uhr

Buchpräsentation und Diskussion mit Ulrich-Johannes Schneider im Rahmen von »Leipzig liest«

Leipzig, UniversitätsbibliothekMaria Socolowsky

08. Dezember, 2017 — Neue edle Buchkunst als Geschenk für die Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Bücher gemalt, handgeschrieben, oft auch auf handgeschöpftem Papier. Die 6. Buchkunst Weimar war für Freunde schöner Bücher ein Fest. 46 Buchkünstler aus ganz Deutschland präsentierten ihre Werke in der Schau, die die Weimarer Buchkünstlerin Gudrun Illert seit 2007 organisiert. Seit 2009 gehört es zur Tradition der Buchkunst Weimar, jedes Mal einen von der Sparkassen-Stiftung gestifteten Betrag für Ankäufe zugunsten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek einzusetzen. Diesmal reichten 16 Buchkünstler – so viele wie – ein Werk zum vorgegebenen Thema »Das offene Buch – Perspektiven auf das Objekt« ein.

Zum Auftakt der 6. Buchkunst Weimar stellte der Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Dr. Reinhard Laube die von einer Jury ausgewählten Werke vor. Er dankte den Künstlern und den Spendern, zu denen diesmal auch die GAAB gehörte. Sie ermöglichte den Ankauf der Werke von Marlies Maehrle und Christian Ewald.

Marlies Maehrle aus Norddeutschland hat ihrer Edition »blauvogelbuch« das Gedicht von Robert Frost »fire and ice« in Buchkunst verwandelt und dafür mit Papier, Asche und Fäden »gespielt«. Sie freute sich über die Jury-Entscheidung: »Es ist schön zu wissen, dass das Buch in die Bibliothek kommt, zu Leuten, die etwas davon verstehen.«

Der gebürtige Thüringer Christian Ewald betreibt in Berlin die Köpenicker Katzengraben-Presse. In seinem für die HAAB erworbenen Werk » … mit Absicht Buch…« macht er Elementares wie Wasser, Erde, Feuer und Luft optisch und haptisch erlebbar. Er sagte: »Mir ist um die Elemente gegangen, um ihre Materialität. Die ist ein ungeschliffener Diamant. Da muss nichts funkeln.«

Es sind Buch-Kunst-Werke zum Schauen, Lesen und Fühlen, die jetzt ihren Platz in der HAAB gefunden haben.

Maria Socolowsky

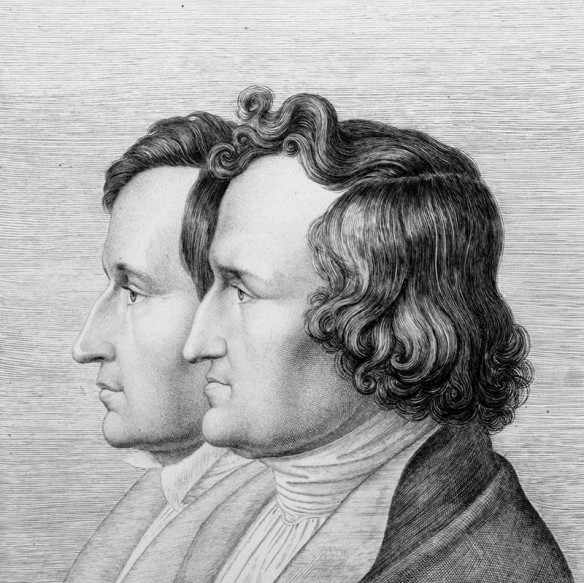

10. November, 2017 — Als Jacob Grimm beinahe die Leitung der Großherzoglichen Bibliothek übernommen hätte

Bettina von Arnim (1785–1859) brachte den Vorschlag, Jacob (1785-1863) Grimm und seinen Bruder Wilhelm (1786-1859) an den Weimarer Hof zu holen, im Oktober 1838 bei ihrem Besuch Weimars ins Spiel. Ihre Bemühungen schildert sie in einem Brief an Wilhelm Grimm vom 5. Februar 1839. Darin heißt es: »[…] daß der Erbgroßherzog die große Sehnsucht habe, Weimar wieder emporzubringen und von welchem Nutzen es sein könnte, wenn ihr dort ungestört in den Archiven der Bibliothek arbeiten könntet usw. und noch anderes.« Offensichtlich standen die Brüder einer Berufung nicht ablehnend gegenüber, denn bei Bettina von Arnim heißt es weiter: »Habt Ihr noch immer Lust nach Weimar zu ziehen?« Letztlich zerschlug sich diese von der Großherzogin Maria Pawlowna beförderte Idee, die große Sympathie gegenüber den Grimms hegte, da ihr Gatte Carl Friedrich Komplikationen mit dem König von Hannover befürchtete.

Friedrich Wilhelm Riemer (1774–1845), Sekretär Goethes, seit 1812 Gymnasialprofessor und Bibliothekar, seit 1828 Oberbibliothekar der Großherzoglichen Bibliothek, der annehmen konnte, mit diesem Schritt aus seinem Amt gedrängt zu werden, hatte gegen diesen Plan natürlich Einwände. Am 24.1.1840 berichtet Friedrich Christoph Dahlmann (1785–1869) den Grimms vom Tod Riemers und bringt ein verlockendes Argument für die Übersiedlung der Grimms vor: »Blutwenig Amtsgeschäfte und eine doch immer achtbare Bibliothek zu Ihrem Gebrauche; der eigentliche Gehalt ist freilich nur 800 Thaler; Riemer hat auf anderem Wege mehr gehabt.« Dahlmann war als Politiker Mitgestalter der 1833 eingeführten liberalen Verfassung des Königreiches Hannover. Gegen die Aufhebung dieser Verfassung protestierten 1837 die Göttinger Sieben. Dahlmann war deren Anführer, die Grimms gehörten dazu.

Am 12. Dezember 1837 entließ Ernst August IV. (1771–1851), König von Hannover seit 1837, die sieben Professoren. Drei von ihnen – Friedrich Dahlmann, Jacob Grimm und Georg Gottfried Gervinus – verwies er sogar des Landes. Diese wurden dann 1840 vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. empfangen, der politisch Verfolgte teilweise rehabilitierte. Dort in Berlin übernahmen Jacob und auch Wilhelm Grimm wichtige Ämter. Die Nachricht von Riemers Tod erwies sich als falsch. Der Irrtum war offenbar nie bis zu den Grimms vorgedrungen. Denn in einem Brief vom 11. Juni 1841 erinnert sich Jacob Grimm: »Wäre ich vor zwei Jahren nach seinem [Riemers] Tode Bibliothekar in Weimar geworden […]«.

Roland Bärwinkel

24. Oktober, 2017 — Willkommen in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek – Vor 10 Jahren wurde sie wiedereröffnet

Die Wiedereröffnung der restaurierten Herzogin Anna Amalia Bibliothek vor 10 Jahren am 24.10.2007 ist Anlass, drei am Wiederaufbau federführend Beteiligte zu befragen.

Die Vorsitzende der GAAB Annette Seemann sprach mit:

Walther Grunwald, Berlin, Architekt, der die Restaurierung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek nach dem Brand, geplant und geleitet hat.

Michael Knoche, Weimar, Direktor der HAAB von 1991–2016, der die Verluste der Bestände und gravierenden Schäden des Gebäudes möglichst schnell heilen wollte.

Hellmut Seemann, Weimar, Präsident der Klassik Stiftung Weimar, Bauherr der Restaurierung der Herzogin Anna Amalia BibliothekAS: Erschien Ihnen Ihre Aufgabe, nach dem Brand Anfang September 2004 bis zum 24.10.2007 die Restaurierung des stark beschädigten Gebäudes fertig zu stellen, damals als realistisch oder eher utopisch?

WG: Realistisch-utopisch, beides, es gab keine Alternative. Wir waren in eine Situation ohne Präzedenzfall geworfen worden. Es war buchstäblich, als ob die Bibliothek von Alexandria abgebrannt gewesen wäre. Wir haben gesagt, wir machen es und wir haben es gemacht.

MK: Als sportlich! Ich habe es aber begrüßt, dass Hellmut Seemann, der Präsident der Klassik Stiftung Weimar, das Datum schon sehr früh genannt hat, sodass alle Kräfte angespornt waren, den Termin auch zu halten. Nachdem das Studienzentrum am 5. Februar 2005 trotz Brand pünktlich eröffnet werden konnte, war ich optimistisch.

HS: Weder noch. Aber ich fand die Perspektive, die Bibliothek wiederherstellen zu können, angesichts der Katastrophe einfach tröstlich.

AS: Gab es damals in Weimar einen gemeinsamen Geist, der all diese schwierigen Abstimmungsprozesse trug, oder mussten sie stark kämpfen?

WG: Vorher war es schwierig, Baudenkmalpflege und wir vom Bau waren unvereinbar, wir planten ja schon die Restaurierung, aber nach dem Brand war alles radikal neu. Einfach sachlich. Und ich resümiere: menschlich und beruflich – nie wieder vorher und nachher waren wir alle, die beteiligt waren so gut … und werden es nie wieder sein. Da war ein gemeinsamer Geist, ja. Einige DIN-Vorschriften wurden teils mit einem Augenzwinkern beiseite gewischt, weil es manchmal nicht anders ging. Der beinahe folgenschwerste Versuch uns zu blockieren, war die Sache mit den grünen Fliesen, die den Namen Grünes Schloss begründen. Sie waren nicht DIN-rutschfest. Dann sagte Hellmut Seemann: »Ich unterschreibe.« Dann ging es.

MK: Man musste schon stark kämpfen. Aber ich empfand den gemeinsamen Geist als sehr stark. Alle Beteiligten fühlten sich durch die gemeinsame Aufgabe zusammengeschweißt. Vor allem war das Klima auf Seiten der Politik ein völlig anderes als vor dem Brand, als immer neue Probleme hinsichtlich der geplanten Sanierung des Gebäudes aufgetürmt worden waren.

HS: »Gemeinsamer Geist« scheint mir doch etwas zu verklärend formuliert, denn natürlich gab es auch das Übliche: Verdacht, Gerücht, Vorwurf. Aber es gab eine breite Welle von Solidarität, die Grenze zwischen dienstlich und ehrenamtlich spielte eine Zeit lang keine Rolle mehr. Man war einfach Teil einer Rettungsaktion.

AS: Was war das Beeindruckendste für Sie in der drei Jahre währenden Restaurierung des Gebäudes?

WG: Die vielen denkmalpflegerischen Befunde. Am berührendsten für mich: Als wir den Aufzug abgeteuft hatten, konnten wir an dieser Stelle (Nordwand des Renaissanceschlosses, Anschluss zum Coudray-Bau) die beiden Tondi der Fassadenmalerei sehen, die das gesamte Gebäude in der Renaissance-Zeit aufwies. Ich war überwältigt; ich habe geheult.

MK: Das überwältigendste Erlebnis war die Hilfsbereitschaft durch viele unbekannte Menschen und ganze Gruppen wie Schulklassen, Strafgefangene der Haftanstalt Hohenleuben oder Freunde der HAAB in Amerika. Da gäbe es noch viele andere Beispiele zu nennen …

HS: Wenn ich die Frage auf das Gebäude beziehe, war für mich erstaunlich, dass ich erst im Moment dieser wahnsinnigen Zerstörung die Großartigkeit des historischen Gebäudes begriff.

AS: Ist die »neue alte« Herzogin Anna Amalia Bibliothek besser als die alte? Wenn ja, warum?

WG: Die »neue alte« ist viel besser. Ich kannte die alte zuvor, man konnte nur zwei Meter weit hinein in den Rokokosaal. Heute ist er ganz betretbar, und Weimar wäre ohne diesen Höhepunkt gar nicht mehr denkbar. Und das, was man nicht sieht, die technische Ausrüstung, ist ultramodern. Ein Beispiel: Der Renaissancesaal im Erdgeschoss war als solcher unkenntlich, ein Null-Raum. Selbst die Gewölbekonsolen waren nicht wahrnehmbar. Dort war der Katalog untergebracht, da war die Ausleihe, ein winziger Tresen.

MK: Die Bibliothek wurde durch den Brand stark verändert, ob sie besser oder schlechter wurde, kann ich nicht sagen. Für mich als Bibliothekar ist die große Einbuße an historischen Buchbeständen der schmerzlichste Verlust. Aber der realen Kapitalvernichtung, die die Bibliothek erlitten hat, folgte glücklicherweise ein Zuwachs an symbolischem Kapital, an Bekanntheit, Renommee und Anerkennung.

HS: Ich verwende jetzt ein Bild: Für mich war die Bibliothek bis dahin eine ehrwürdige, aber hutzelige alte Dame. Plötzlich erkannte ich, dass es sich um eine rasante Aristokratin, eine echte Lady, handelte.

AS: Möchten Sie noch einen eigenen Akzent setzen, abseits meiner Fragen?

WG: Der Ansatz von Dr. Laube, dem Bibliotheksdirektor seit einem Jahr, das Gebäude immer neu denken zu wollen, beeindruckt mich. Das Sichtbarmachenwollen neuer Entdeckungen am und im Gebäude. Der Zusammenhang der Baugeschichte und der Sammlungsgeschichte ist sein Thema. Eine permanente Inspiration.

MK: Der Brand war für mich auch ein markanter biographischer Einschnitt. Die Ereignisse in meinem Leben habe ich seither eingeteilt in Ereignisse vor dem Brand und solche danach.

HS: Die Wiederauferstehung des historischen Bibliotheksgebäudes ist sicher für mich das schönste Erlebnis meiner Präsidentschaft gewesen, so viele schöne Ereignisse es auch sonst und immer wieder gegeben hat. Wenn ich heute nach zehn Jahren darauf zurückblicke, fehlt einer aus dem damaligen Kreis der direkt Beteiligten besonders: Dr. Thomas Bahr. Kompetenz, Bescheidenheit und Durchsetzungsstärke machten den Verantwortlichen des zuständigen Thüringer Ministeriums zum Mitstreiter; seine Verdienste sind unvergessen.

AS: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.

Annette Seemann Vorsitzende der GAAB

03. August, 2017 — GAAB-Mitglieder stellen sich vor

Liebe Mitglieder der GAAB.

Seit 27 Jahren arbeite ich als Bibliothekarin in der Erwerbung der HAAB. So ist es inzwischen nur natürlich für mich Mitglied der GAAB zu werden. Am sinnvollsten scheint es mir, mich Ihnen mit einem Gedicht vorzustellen.

Ihre Liane Bosse

Bibliothekare

was wir Zeit nennen

war Morgen und Abend

Aufstehen und Schlafen

Gespräche während der Arbeit

während des Mittagsganges

über den Markt

ich weiß dass sie

von ihren Schreibtischen aufsahen

und dem Park lauschten

im Refugium der Fensterbögenmeine Hände folgen ihren

über den Handlauf der Treppe

hinauf in die Galerienhier sahen sie

das schwindende Licht

auf den Regalenvielleicht standen sie still

in Abwesenheiten versunkendie Abwesenheit der Erbauer

die Abwesenheit der Dichtervielleicht blieben sie

länger als notwendig

an den späten Nachmittagen

allein mit dem Rätsel des Raumes

allein mit den wachsenden Schattensprich Saal

von jenen

die fern sindLiane Bosse