Blog

30. Oktober, 2022 — Einblattdrucke in der HAAB und ihre Geschichte – Folge 3: Claras große Reise

In der dritten Folge geht es wieder um ein Tier, das im 18. Jahrhundert zu einer Berühmtheit wurde. Allerdings verbreitete es nicht Angst und Schrecken wie die Bestie des Gevaudan aus der letzten Folge, sondern sorgte für Erstaunen und Begeisterung unter den Menschen. Es war exotisch, es war riesig und es begab sich auf eine spektakuläre »Event-Tour« durch ganz Europa. Dies sind die Abenteuer des Rhinozeros Clara, das mit seinem Besitzer 17 Jahre lang unterwegs war, um viele tausend Kilometer von der Heimat entfernt, in Städten aufzutreten, in denen nie zuvor ein lebendes Nashorn gesehen wurde.

Das Reichsmuseum Amsterdam widmet Clara vom 30. September 2022 bis zum 15. Januar. 2023 eine Sonderausstellung unter dem Titel »Clara und die Krabbeltiere – Vom Horror zum Wunder«. Zu sehen ist u. a. ein großes Gemälde aus dem Staatlichen Museum Schwerin, für dessen Transport sogar Wände des Schweriner Museums geöffnet werden mussten.

Claras Leben begann dramatisch, denn Jäger hatten ihre Mutter erschossen, als sie gerade einmal einen Monat alt war. In freier Wildbahn hätte das bereits ihren sicheren Tod bedeutet, doch Clara wurde im Haushalt des Generalkonsuls der Niederländischen Ostindien-Kompanie in Bengalen aufgenommen, dort aufgezogen und an den Umgang mit Menschen gewöhnt. 1740 war das Tier zu groß geworden und deshalb an den niederländischen Kapitän Douwe Jansz Mout verkauft. Ihm gelang es, das Rhinozeros sicher auf dem Seeweg in seine Heimatstadt Leiden zu transportieren, wo er das Seefahrerdasein sofort aufgab, um seinen Lebensunterhalt zukünftig mit der zur Schaustellung Claras zu verdienen. Doch ein derart spektakuläres und beispielloses Unternehmen bedurfte einiger Vorbereitungen, die der ehemalige Kapitän mit großem Sachverstand und Geschäftssinn meisterte.

Zunächst einmal musste er für eine ausreichende Ernährung von Clara sorgen, was bei bisherigen Versuchen, Nashörner in Europa zu halten, unterschätzt wurde und in der Folge zum baldigen Tod der Tiere führte. Claras Nahrung bestand im Wesentlichen aus großen Mengen Stroh und Brot. Je nach Möglichkeit erhielt sie darüber hinaus einige der von ihr sehr geliebten Orangen. Zu trinken bekam sie – wie die Menschen seinerzeit auch – hauptsächlich Bier. Das hatte damals einen deutlich niedrigeren Alkoholgehalt als heute und wurde wegen seiner keimtötenden Eigenschaften und seiner längeren Haltbarkeit dem Wasser oft vorgezogen. Neben dem Bier war der Genuss von Tabak weit verbreitet, dessen Geruch Clara ebenfalls zu schätzen wusste.

Bei der Planung der Reiseroute und beim Bau eines Transportwagens für das schwere Tier kamen Douwe Jansz Mout seine Erfahrungen als Seefahrer zugute. Der Transportwagen ist auf einem Gemälde von Claras Besuch in Venedig zu sehen und kann als Beleg für dessen einmalige und zweckmäßige Konstruktionsweise dienen. Ein Nashorn wird in Gefangenschaft maximal 40 Jahre alt, weshalb das Alter von immerhin 20 Jahren, das Clara trotz ihrer langen und wenig artgerechten Reise erreichte, durchaus der für damalige Verhältnisse guten Pflege durch seinen Besitzer zugeschrieben werden kann.

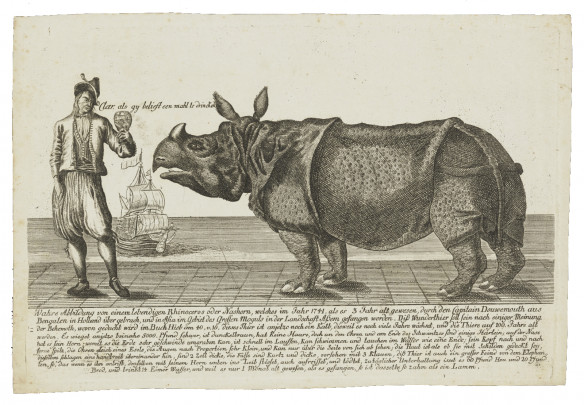

Doch so zweckmäßig der Transportwagen auch konstruiert war, konnte er doch nicht alle Erschütterungen abfangen, die von den holprigen Straßen und Wegen im 18. Jahrhundert verursacht wurden. Daher plante der ehemalige Kapitän die Reiseroute, die ihn und Clara 1746/47 zunächst von Leiden nach Hannover und danach über mehrere Stationen nach Breslau und Wien führte, unter maximaler Ausnutzung der See- und Binnenschifffahrtswege. Die immensen Kosten des Unternehmens sollten von den Einnahmen möglichst mehr als gedeckt werden. Deshalb startete Douwe Jansz Mout die größte und erfolgreichste Werbekampagne seiner Zeit. Die gelang ihm vor allem mit Hilfe von Einblattdrucken, auf denen seine Attraktion Clara dargestellt und beschrieben war. Sie wurden in seinem Auftrag an verschiedenen Orten hergestellt und teils von ihm selbst

zum Kauf angeboten.Diese Einblattdrucke, von denen sich bis heute mehr als zwanzig verschiedene Beispiele erhalten haben, erfüllten einerseits den Zweck eines Werbeflyer, andererseits waren einige von ihnen auch als Souvenir im Rahmen der Veranstaltung erhältlich. Allen Blättern ist gemeinsam, dass Clara entsprechend ihrer Größe breiten Raum in der bildlichen Darstellung einnimmt. Der Text enthält immer Angaben zu Herkunft, Nahrung, angeblichen Verhaltensweisen in freier Wildbahn und natürlich zum Aussehen des Nashorns. Darunter waren auch Fehleinschätzungen, wie die seit der Antike tradierte Mär, dass Nashörner Elefanten mit ihrem Horn töten und die Annahme, dass sie 100 Jahre alt werden können. Individuelle Textzusätze auf vielen der erhaltenen Drucke kündigen die jeweils geplante Aufenthaltsdauer in verschiedenen Städten sowie die Höhe des Eintrittsgelds an. Der in der HAAB erhaltene Einblattdruck zeigt im linken Teil der bildlichen Darstellung ein Segelschiff und davor einen Matrosen, der Clara einen Schluck aus seinem Glas anbietet. Der Text enthält keine »Tourdaten«, weshalb es sich möglicherweise um einen der Drucke handeln könnte, die als Souvenir direkt beim Veranstalter erworben werden konnten.

Claras Tour sorgte in ganz Europa für immenses Aufsehen, weshalb Adlige, Fürsten und Könige es sich nicht nehmen ließen, das Nashorn höchstselbst in Augenschein zu nehmen. In Berlin war Friedrich der Große derart beeindruckt, dass er Douwe Jansz Mout insgesamt 18 Golddukaten zukommen ließ. In Wien erwies ihm Maria Theresia die Ehre und war so begeistert, dass sie seinem niederländischen Besitzer einen Adelstitel verlieh. Von nun an war »Herr van de Meer« mit Clara unterwegs, was sich natürlich positiv auf den weiteren Verlauf seines Unternehmens auswirkte. Von Wien ging die Reise weiter durch Süd- und Mitteldeutschland – unter anderem mit Stationen in Regensburg, Dresden und Leipzig. In Meißen entstand zu diesem Anlass eine Porzellanfigur, deren Vorbild nun nicht mehr das von Albrecht Dürer einst gezeichnete Nashorn mit dem zweiten Horn auf dem Rücken war, sondern Clara. Noch heute bietet die Nymphenburger Porzellanmanufaktur eine entsprechende Figur mit ihrem Namen an.

Weitere Höhepunkte der Reise waren 1749/50 Versailles und Paris, wo der französische König Ludwig XV. das Nashorn gerne für seinen privaten Zoo erworben hätte. Doch der Preis, den van de Meer nannte, entsprach in etwa dem dreifachen Jahreseinkommen des Königs, weshalb er von diesem Einkauf absehen musste. Van de Meer gönnte seiner Clara während der Europatournee immer wieder längere Erholungsphasen, die beide dann zurück nach Leiden führten, wo van de Meer mittlerweile geheiratet und eine Familie gegründet hatte.

1757/58 brachen er und sein Rhinozeros schließlich zu ihrer letzten Reise nach London auf, wo Clara kurz darauf im Alter von etwa 20 Jahren plötzlich und aus unbekannten Gründen verstarb. Bis dahin hatte sie eine unglaubliche Berühmtheit in ganz Europa erlangt. Sie wurde auf Kupferstichen in Büchern und auf Gemälden verewigt und war Motiv verschiedener kunsthandwerklicher Produkte wie Porzellanfiguren und Uhren. In Erwartung ihres Besuchs kreierten Coiffeure in Florenz sogar eine Frisur »a la rhinocéros«. Noch lange nach ihrem Tod fand sie Erwähnung in Briefen, Gedichten und anderen Erinnerungen. Bis heute wirkt Claras Leben in Gestalt von Büchern und Ausstellungen nach. Jüngstes Beispiel ist das Erscheinen eines Spiels für Kinder, das nach ihr benannt ist. Die Spur von Claras Besitzer dagegen verliert sich nach ihrem Tod. Sehr wahrscheinlich kehrte er zurück nach Leiden und verbrachte dort den Rest seines Lebens im Kreise seiner Familie – und das vermutlich, dank Clara, finanziell gut abgesichert.

Signatur des Einblattdrucks: 19 B 10697

Matthias Hageböck Mitarbeiter der HAAB Bestandserhaltung/Restaurierung

23. Oktober, 2022 — Einblattdrucke in der HAAB und ihre Geschichte – Folge 2: Die Bestie des Gévaudan

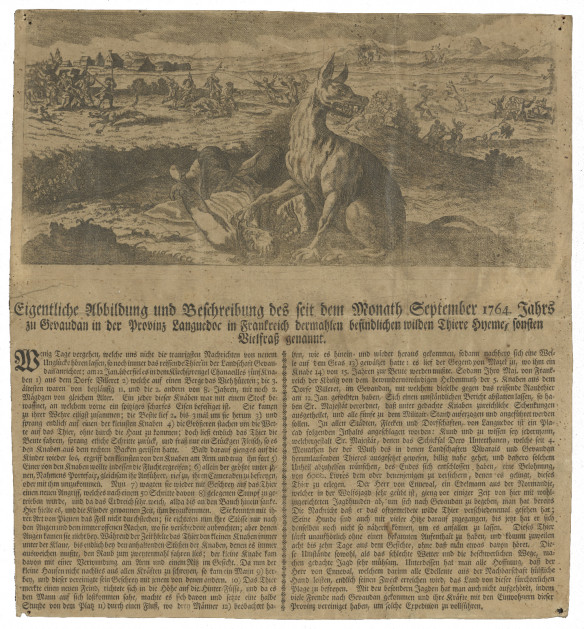

Die zweite Folge über Einblattdrucke der HAAB handelt von schaurigen Ereignissen, die sich zwischen 1764 und 1767 in der historischen Provinz Gévaudan in Südfrankreich zugetragen haben. Zahlreiche Einblattdrucke aus dieser Zeit beschreiben und illustrieren die Überfälle eines bis heute nicht eindeutig identifizierten Raubtiers, dem je nach Quelle zwischen 128 und 179 Menschen zum Opfer gefallen sein sollen. Mindestens 80 von ihnen starben, während die übrigen durch die Attacken der Bestie zum Teil schwer verletzt wurden. Drei Viertel der Opfer waren nicht älter als 16 Jahre und bei den älteren handelte es sich durchweg um Frauen. Die Ereignisse sind noch heute Gegenstand von Büchern, Zeitschriftenartikeln, Kinofilmen und Fernsehdokumentationen. Was war geschehen?

Im Frühjahr 1764 wurde zunächst eine Kuhhirtin in der Nähe Dorfes Langogne angegriffen. Sie konnte sich noch verletzt retten, aber im Juni desselben Jahres erlag eine 14-jährige den schweren Verletzungen, die ihr die Bestie beigebracht hatte. Das Mädchen gilt als ihr erstes behördlich registriertes Opfer. In den folgenden Wochen und Monaten kam es zu vielen weiteren Angriffen mit Dutzenden Verletzten und Toten, woraufhin Hirtenkinder nur noch in Gruppen losziehen durften.

Doch davon ließ sich das Raubtier nicht abschrecken und allmählich machte sich in der Bevölkerung der Gegend Panik breit. Weder einheimischen Jägern noch einer ganzen Dragonereinheit, die im November 1764 ausgesandt wurden, gelang es, das Untier zu erlegen. Spätestens nachdem eine Treibjagd mit 20.000 beteiligten Jägern, Soldaten und Treibern Mitte des Jahres 1765 erfolglos verlief, wuchs sich die Angelegenheit zu einem ernsthaften Prestigeproblem für den französischen König Ludwig XV. aus.

Mittlerweile wurde in ganz Europa von den Geschehnissen im entlegenen Gévaudan berichtet. Dabei musste der König einigen Spott ertragen, da es ihm offensichtlich nicht gelang, ein Tier zur Strecke zu bringen, das seine Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte. Die auf die Ergreifung der Bestie ausgesetzte Belohnung summierte sich mittlerweile auf 9000 Livres. Zum Vergleich: Ein Taglöhner verdiente zu jener Zeit etwa eine Livre am Tag!

Um der Sache ein Ende zu bereiten, schickte der König im Sommer 1765 den zweiten königlichen Jäger Francois Antoine zusammen mit 14 Schützen und fünf Jagdhunden in das Gebiet. Antoine gelang es im September 1765 tatsächlich, einen besonders großen Wolf zur Strecke zu bringen und wenig später die Belohnung einzustreichen. Offiziell für tot erklärt, setzte die Bestie jedoch bald ihre Angriffe fort und erst im Juni 1767 erschoss der einheimische Jäger Jean Chastel ein männliches Raubtier, nach dessen Erlegung endlich wieder Ruhe im Gévaudan einkehrte.

Die HAAB besitzt zwei Einblattdrucke, die von den Ereignissen berichten und vermutlich noch vor der großen erfolglosen Treibjagd im Jahr 1765 entstanden sind. Auf beiden Blättern wird als Zeitpunkt des Beginns der Geschehnisse nicht Juni, sondern September 1764 angegeben. Das erste Blatt wurde in Augsburg nach einer französischen Vorlage gedruckt. Es zeigt im Bildteil ein langhaariges Phantasiewesen sowie drastische Darstellungen von den Angriffen des Tiers. Der beigegebene Text enthält nur wenige darüberhinausgehende Informationen, erwähnt wird aber noch eine Belohnung von 2700 Livres auf die Ergreifung der Bestie. Da diese Summe bis Mitte 1765 schrittweise auf 9000 Livres anwuchs, ist der Einblattdruck vermutlich schon gegen Ende des Jahres 1764 entstanden.

Das zweite Blatt ist offenbar ein paar Monate später gedruckt worden. Am Ende des ausführlichen Textes ist zu lesen, dass der berühmte Wolfsjäger Jean-Charles Vaumesle d‹ Enneval mit seinen sechs Jagdhunden eigens aus der Normandie angereist sei und die Bestie bereits mehrmals aus der Ferne gesichtet hätte. Das gäbe Anlass zur Hoffnung, dass er sie bald mit Unterstützung von zahlreichen einheimischen und angereisten Helfern erlegen könnte. Da d ́ Enneval das Gebiet im Februar 1765 erreichte, wo er bis zum Sommer desselben Jahres mehrere Treibjagden organisierte, fällt die Entstehungszeit des Einblattdrucks vermutlich etwa in diesen Zeitraum, zumal die Höhe der Belohnung hier noch mit 6000 Livres angegeben wird.

Der übrige Text und die bildliche Darstellung befassen sich vor allem mit der Heldentat des zwölfjährigen Jaques André Portefaix. Er hütete am 12. Januar 1765 zusammen mit vier weiteren Jungen und zwei Mägden Vieh, als die Gruppe von der Bestie angegriffen wurde. Die Kinder rückten eng zusammen und versuchten mit Stöcken, an deren Ende Metallklingen befestigt waren, auf das Tier einzustechen. Die Bestie zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt, umrundete die Gruppe mehrmals und stürzte sich schließlich auf den jüngsten. Der achtjährige Jean Veyrier wurde am Arm gepackt und in ein etwa 50 Meter entferntes Sumpfgebiet verschleppt.

Während eines der zurückgebliebenen Kinder schon die Flucht ergreifen wollte, rief der zwölfjährige Portefaix ihnen zu, entweder den Kameraden zu befreien oder mit ihm umzukommen. Daraufhin nahmen die Kinder all ihren Mut zusammen. Sie folgten der Bestie in den Sumpf, wo sich das Tier nur schlecht bewegen und von ihnen gestellt werden konnte. Sie attackierten das Tier solange mit ihren Stöcken, bis es schließlich von dem nur leicht verletzten Jean abließ und flüchtete.

Nachdem die Nachricht von der Rettung des Jungen den König erreicht hatte, erhielten die fünf tapferen Kinder großzügige Schenkungen. Außerdem wurde ihnen in Aussicht gestellt, in den Militärstand erhoben zu werden. Das von den Kindern in die Flucht geschlagene Raubtier wird im Titel beider Blätter als Hyäne oder Vielfraß bezeichnet. Solche oder andere nicht in Frankreich beheimatete Raubtiere könnten durchaus aus einem der damals beliebten privaten Zoos oder aus Schaustellerbetrieben entkommen sein.

Allerdings wird in Fachkreisen derzeit die Annahme favorisiert, dass es sich um mehrere Wölfe oder Mischlinge aus Wölfen und Hunden gehandelt haben könnte. Eine andere Hypothese spricht sich für einen jungen männlichen Löwen aus. In Fernsehdokumentationen und Kinofilmen, die sich jedoch weit von den historischen Tatsachen entfernt haben, ist dagegen von einem Werwolf beziehungsweise von einem Serienmörder die Rede. Letztendlich wird die wahre Identität der Bestie wohl für immer ein ungelöstes Rätsel bleiben.

Signaturen der Drucke: 19 B 10758 und 19 B 10767

Literatur: Taake, Karl –Hans: Die Bestie des Gévaudan: Der verheerende Feldzug einer verschleppten Kreatur. Kindle Ausgabe, 2015.

Matthias Hageböck Mitarbeiter der HAAB Bestandserhaltung/Restaurierung

18. Oktober, 2022 — Einblattdrucke in der HAAB und ihre Geschichte – Folge 1: Weintrauben mit Bärten

Einblattdrucke gehören zu den Schätzen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, die den meisten Menschen wohl weniger bekannt sind als die historischen Bücher und Musikalien. In den kommenden Wochen stellt Ihnen Matthias Hageböck, Mitarbeiter der HAAB Bestandserhaltung/Restaurierung, drei dieser Einblattdrucke vor. Alle berichten von nicht alltäglichen Geschichten. In einer Folge geht es z. B. um ein Tier, das im 18. Jahrhundert europaweit für Aufsehen sorgte und dem derzeit eins der bedeutendsten Museen der Welt eine Sonderausstellung widmet. Lassen Sie sich überraschen und viel Spaß beim Lesen.

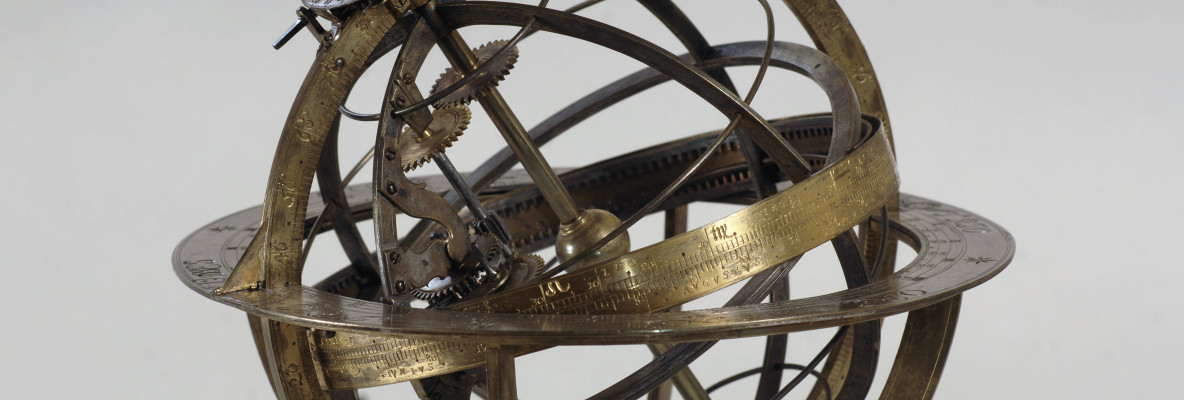

Maria Socolowsky, GAABEinblattdrucke, die auch als Flugblätter bezeichnet werden können, kamen gegen Ende des 15. Jahrhunderts auf. Sie waren das erste Massenkommunikationsmittel und erschienen in einer Kombination aus prägnantem Bild und Text und behandelten vielfältige Themen, beispielsweise aus den Bereichen Politik, Recht und Religion. In diese Sparten gehören unter anderem Berichte zum 30-jährigen Krieg, die Bekanntgabe von gesetzlichen Verordnungen aller Art oder polemische Schriften aus der Reformationszeit. Andere Flugblätter dienten Werbezwecken. Deshalb gelten sie als Vorläufer der heutigen Flyer. Darüber hinaus gab es aber auch sensationsheischende Einblattdrucke, die in Bild und Wort von Monstern, Missgeburten, Naturkatastrophen, Wundern oder seltsamen Begebenheiten aller Art berichteten. Zum Teil basierten derartige Berichte auf wahren Ereignissen, deren Hintergründe sich heute größtenteils erklären lassen. Andere geben der Wissenschaft bis heute Rätsel auf. Beispiele für diese spektakuläre Art von Einblattdrucken befinden sich auch im Bestand der HAAB. Einige möchten wir im GAAB-Blog vorstellen.

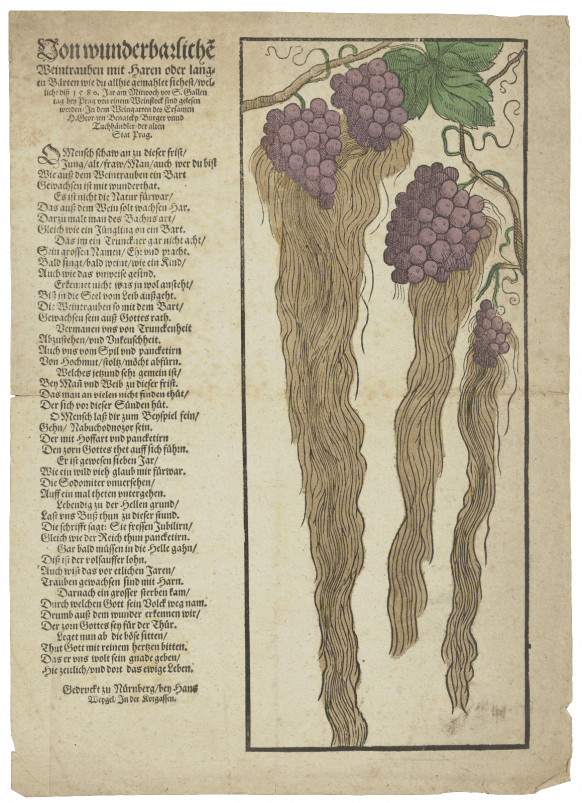

In der ersten Folge geht es um einen Einblattdruck, der 1580 in Nürnberg bei Hans Weygel gedruckt wurde. Es handelt sich dabei um einen äußerst seltenen Druck, der in Deutschland einzig in der HAAB nachweisbar ist. Darüber hinaus ist nur ein weiteres Exemplar in schlechtem Erhaltungszustand aus der grafischen Sammlung der Zentralbibliothek Zürich bekannt. Das Blatt zeigt auf der rechten Seite einen kolorierten Holzschnitt, auf dem an Zweigen mehrere Weintrauben mit langen Bärten zu sehen sind. Auf der linken Seite befindet sich ein gedruckter Text, aus dem hervorgeht, dass die Trauben 1580 vom Weinberg des Tuchhändlers H. Georgen Benatcky bei Prag gelesen wurden. Es folgt ein Gedicht, in dem das Wunderbare der Barttraube geschildert und vor den Lastern der Trunksucht und der Unkeuschheit gewarnt wird.

Der Frage nach dem wahren Kern beziehungsweise den Hintergründen dieser Meldung widmete sich Konrad Böhner in einem Aufsatz, der 1928 in den Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora (e.V.). 4. Bd., No. 8 veröffentlicht wurde. Zum einen geht daraus hervor, dass es bereits 1542 einen Einblattdruck gab, der von einem ähnlichen Fund aus Albersweiler bei Landau berichtete. Darauf folgte 1580 das hier vorgestellte Blatt und 1590 die erste Abbildung der »gebarteten Traube« in einem Buch und zwar in dem von Bassaeus in Frankfurt a. M. gedruckten botanischen Werk »Eicones Plantarum«. In den folgenden Jahrzehnten gab es immer wieder Meldungen von weiteren Trauben mit Bärten, die an verschiedenen Orten gefunden wurden. Bildern wurden offenbar schon zu diesen Zeiten manipuliert, denn Böhner beschreibt die Illustration zu einer bärtigen Traube, die 1615 zu Steinfels bei Weißenburg entdeckt wurde und bei der offensichtlich »eine bartordnende Hand am Werke war«. Der mittlere Teil des Bartes erschien dort unverhältnismäßig lang, während die Seiten deutlich eingekürzt waren.

Böhner berichtet im seinem Aufsatz detailliert davon, wie führende Botaniker bis in das 18. Jahrhundert hinein davon ausgingen, dass es sich bei dem Phänomen tatsächlich um eine besondere Traubenart beziehungsweise um ein Naturwunder handelt. Und dies, obwohl der italienische Arzt Petro Borelli bereits 1670 und in der Folge auch andere anerkannte Gelehrte auf die Möglichkeit einer anhaftenden Schmarotzerpflanze hingewiesen hatten. Auf des Rätsels Lösung geht Böhner am Ende seiner Ausführungen ein: »Es besteht nach allem kein Zweifel darüber, daß es sich bei der Barttraube um gar nichts anderes als um Weintrauben gehandelt hat, an welche »Cuscuta Epithymus Murray sich…angeheftet hatte, …« Der Autor bezieht sich damit auf die Quendel-Seide, ein nachtschattenartiges Gewächs aus der Familie der Windengewächse. Die Pflanze verfügt nicht über eigene Blätter zur Bildung von Kohlenstoffverbindungen. Deshalb ist sie auf verschiedene Wirtspflanzen angewiesen, an denen sie rankenartig emporwächst und dabei die in den Einblattdrucken als Bärte beschriebenen dunklen Fäden bildet.

Signatur des Einblattdrucks: 19 B 10773

Matthias Hageböck Mitarbeiter der HAAB Bestandserhaltung/Restaurierung

12. Oktober, 2022 — Restaurierung gestern und heute - Beispiele aus der Bibelsammlung der HAAB Weimar - vorgestellt am Europäischen Tag der Restaurierung am 16. Oktober 2022

Wie sich Methoden der Restaurierung historischer Bücher über die vergangenen Jahrzehnte verändert und entwickelt haben, können Sie am kommenden Sonntag anhand ausgewählter Bände aus der Bibelsammlung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek erfahren. Ein solcher Vergleich lohnt sich, denn die Herangehensweise an die Restaurierung hat sich im Laufe der Zeit verändert. Das verfügbare Material und die vorhandenen technischen Möglichkeiten spielen ebenfalls eine Rolle. Heute geht es vor allen Dingen darum, nur soweit in die originale Substanz einzugreifen, wie es für den Erhalt und die weitere Nutzbarkeit eines Buches notwendig ist.

Mitte des 20. Jahrhunderts gingen Restauratoren noch eher robust ans Werk. Manchmal scheint es so, dass damals der Wert eines Buches umso höher geschätzt wurde, je aufwändiger seine Restaurierung war.

In vielen Fällen wurden jedoch die Beweggründe für die Art des Eingriffs nicht notiert, nicht archiviert oder sie gingen über die Jahre verloren. Umso wertvoller erweisen sich heute die wenigen erhaltenen Beschreibungen, sogenannte Instandsetzungsberichte. Im besten Fall informieren sie über die Gründe des Eingriffs und geben Auskunft, welche Methoden damals geeignet erschienen, um ein besonderes Buch wieder benutzbar zu machen.Ein halbes Jahrhundert später, nach dem Brand der Bibliothek 2004, mussten Fachleute aufgrund der Menge der beschädigten Bücher in ganz anderem Maßstab über den Umfang und die Dokumentation von Restaurierungen entscheiden. Dieser Umstand führte zur Weiterentwicklung von Verfahren und neuen Standards im Umgang mit schriftlichem Kulturgut. Am Sonntag zeigen wir Ihnen, mit welchen Materialien wir schwere Einbandschäden behandelt haben und erklären, welche anderen Möglichkeiten wir heute zum Erhalt und zum Schutz von Büchern haben.

Veranstaltung:

Materialität und Restaurierung von Bibeln aus der Weimarer Bibelsammlung in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek am 16. Oktober 2022 | 10 Uhr und 11.30 Uhr in der Vulpius-GalerieAlexandra Hack Referatsleiterin Bestandserhaltung/Restaurierung an der HAAB

16. September, 2022 — Mut zum Chaos - Die Bibliothek von Ottilie von Goethe in Weimar

Genial, eigenwillig, umstritten, faszinierend: Ottilie von Pogwisch, nach der Eheschließung 1817 mit dem Sohn des Dichterfürsten Ottilie von Goethe (1796-1872), war eine unverwechselbare Persönlichkeit. Sie prägte das gesellschaftliche Leben in Weimar, Wien und Dresden mit. Sie agierte in der Literaturwelt des 19. Jahrhunderts als Herausgeberin des mehrsprachigen Journals »Chaos«, als Förderin neuer literarischen Bewegungen und als Netzwerkerin mit dem englischsprachigen Raum. 150 Jahre nach ihrem Tod widmet das Goethe- und Schiller-Archiv ihr zum ersten Mal eine Ausstellung. https://www.klassik-stiftung.de/ihr-besuch/ausstellung/ottilie-von-goethe/

Die Forschung zu Ottilies schriftlichem Nachlass brachte Dokumente ans Licht, die eine Rekonstruktion ihrer Privatbibliothek ermöglichten und ihr breites Interesse an zeitgenössischer Literatur, Übersetzungen, Fragen von Freiheits- und Frauenrechten zeigen. Durch eine gezielte Recherche in den Bibliotheken von Jena und Weimar wurde ein Teil ihrer Privatbibliothek konkret wiederentdeckt. In den Beständen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek sind bis heute ca. 90 Bücher Ottilie von Goethes wieder »aufgetaucht«. Sie tragen noch die Widmungen oder Ottilie selbst hat den Namen des/der Schenker:in dort vermerkt. Auf verschiedenen Wegen, durch etliche Institutionen und Persönlichkeiten sind diese Bücher jetzt in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek vereint. Hier ein Überblick über die wechselvolle Geschichte dieser Privatbibliothek und über einige der Bücher-Biographien.

Ottilies Bücher in der Sammlung ihres Sohnes Wolfgang Maximilian von Goethe

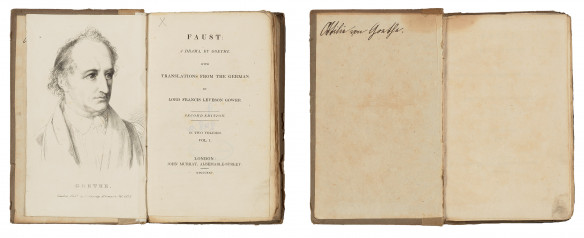

Nach bewegten Jahren zwischen Österreich, Italien und Deutschland nahm Ottilie von Goethe 1870 wieder ihren Wohnsitz in der Mansarde am Frauenplan, wo sie zwischen 1817 (dem ersten Ehejahr) und 1842 (ihrem Umzug nach Wien) fast dauerhaft gelebt hatte. Dort starb sie am 26. Oktober 1872 kurz vor ihrem 76. Geburtstag. Ihre Privatbibliothek, die zwischen Weimar und ihrer Wiener Wohnung zerstreut war, ging hauptsächlich in die Sammlungen ihres zweiten Sohnes Wolfgang Maximilian über. Der bibliophile Jurist überließ seine Sammlungen 1880 testamentarisch der Universität Jena. Leider sind Teile dieses sehr interessanten Nachlasses heute schwer rekonstruierbar. Zusammengehalten wurden aber seine Autographensammlung, sowie die Handschriften- und Büchersammlung (ca. 5000 Bände), die heute die Signatur G.B. (Goethe-Bibliothek) trägt. Trotz erheblicher Verluste im 2. Weltkrieg ist sie noch immer von großem Interesse, auch weil sie zahlreiche Bücher mit Ottilies eigenhändigen Vermerken enthält.Auch Weimar besitzt einige Werke aus der Bibliothek Wolfgang Maximilians, die davor Ottilie gehörten. Nach Wolfgangs Tod 1883 wurde sein Nachlass am Frauenplan aufbewahrt und erst nach dem Ableben seines Bruders Walther 1885 nach Jena gebracht. Wolfgang hatte aber testamentarisch festlegt, dass aus seiner Bibliothek die »meinen Großvater betreffende Literatur« bei seinem Bruder Walther bleiben sollte. Deshalb kamen einige Werke aus dem schon bearbeiteten Jenaer Bestand zurück nach Weimar und wurden von der 1885 gegründeten Goethe-Gesellschaft übernommen – z.B. die Faust-Übersetzung ins Englische durch Lord Francis Leveson Gowers (London 1825, G 248 a-b Abb. 1). Dieses Werk trägt den eigenhändigen Besitzvermerk Ottilies.

1913 kamen erneut Bücher aus Wolfgang Maximilians Bibliothek nach Weimar. Sie gingen diesmal direkt in die Bibliothek am Frauenplan. Mit dem Ziel, eine komplette Goethe-Bibliothek im Goethe Nationalmuseum zu sammeln, sonderte man aus Jena die Werke aus, die der Dichter zum Geschenk erhalten und dann seiner Schwiegertochter weitergeschenkt hatte. Hans Ruppert katalogisierte 1958 auch diese Bände, die seitdem die für Johann Wolfgang von Goethes Bibliothek typische »Ruppert-Signatur« tragen. Es sind Bücher englischer Literatur, für die Ottilie brannte, wie die drei Bände von William Cowper (London 1817, 1818, 1822, heute Ruppert 1502; Ruppert 1503, Ruppert 1504), »Detractions Displayed« von Amelia Opie, (London 1828, Ruppert 1516) und »Cain the Wanderer« von John Edmund Reade (London 1829, Ruppert 1517 (Ex. I)).

Oft schenkte Goethe seiner Schwiegertochter auch englische Übersetzungen von deutschen Autoren, wie z.B. Georg Moirs englische Version von Schillers Dramen (Edinburgh 1827, Ruppert 1119 (1-2), John Ansters »Poems« (Edinburgh, 1819, Ruppert 1483) und George Downes »Dublin University Prize Poems« (Dublin 1824, Ruppert 1506).

Ein wichtiger Teil der Bibliothek von Wolfgang Maximilian wurde unerklärlicherweise 1905 in Kiel von der Firma Lipsius & Tischler auktioniert. In dem detaillierten Katalog der Auktion (»Die Bibliothek Maximilian Wolfgang von Goethe’s…«) sind auch viele weitere Geschenke Goethes an seine geliebte Schwiegertochter sowie andere Bücher Ottilies zu finden. Zum Glück erwarb der amerikanische Germanist Leonard Leopold Mackall Werke aus der Auktion und schenkte zwei, die ursprünglich Ottilie gehörten, 1911 dem Goethe-Nationalmuseum. Es sind die Zeitschrift »Forget-me-not« für das Jahr 1832, (heute V 4138), ein Geschenk von Frederic Soret für Ottilie, und Joseph Stanilaus Zaupers »Grundzüge zu einer deutschen teoretisch-praktischen Poetik aus Göthe’s Werke entwickelt« (Wien 1821, V 4130 Abb. 2). Das war 1840 ein Geschenk des Diplomaten Heinrich Friedrich Philipp von Bockelberg, wie Ottilie in ihrem Tagebuch notierte.

Die Rolle der Goethe-Gesellschaft und anderer Institutionen

Leo Henckel von Donnersmarck und Felix Vulpius, Erben des privaten Nachlasses von Walther von Goethe, erhielten 1885 mehrere Bücher aus dem Haus am Frauenplan, die nicht zur privaten Bibliothek des Dichters gehörten. Einige davon schenkten sie aber schon 1886 der ein Jahr davor gegründeten Goethe-Gesellschaft. Diese unterstützte mit ihrer Bibliothek die Editionsarbeit des Goethe- und Schiller-Archivs. Diese Bibliothek der Gesellschaft ist heute ein wichtiger Bestand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek.

Unter der G-Signatur, die die Goethe-Gesellschaft für Übersetzungen von Goethes Werk nutzte, finden wir z.B. von Abraham Hayward »Faust: a Dramatic Poem« (London 1834, G 250) und Thomas Carlyle »Wilhelm Meister’s Apprenticeship and Travels« (London 1839, G 290a-c). Auch Übersetzungen der Werke Goethes ins Italienische waren für Ottilie von Goethe sehr wichtig, die sie zum Teil während ihrer insgesamt vier Reisen nach Italien sammelte. So kam die Goethe-Gesellschaft (und damit heute die HAAB) in Besitz der ersten italienischen Übersetzung des »Tasso« von Guido Sorelli (Firenze 1820, G 475), die Prosaübersetzung des »Faust I« vom Literaturkritiker Giovita Scalvini (Milano 1835, G 489) und die »Ifigenia in Tauride« (Udine 1853, G 474), übersetzt vom Historiker Giusto Grion.

Im Bereich der Sekundärliteratur zu Goethe (Signatur: Numerus-Currens) bekam die Goethe-Gesellschafft ebenfalls einige Werke aus Ottilies Nachlass. Besonders erwähnenswert scheinen mir hier Herman Grimm »Goethe in Italien: Vorlesung gehalten zum Besten des Goethedenkmals in Berlin« (Berlin 1861, Signatur: 4207) mit eigenhändiger Widmung des Verfassers und George Henry Lewes »The Life and the Works of Goethe« (London 1855, Signatur: 7135), in dem Ottilies Lesespuren mit Bleistift zu finden sind.

Auch das Goethe- und Schiller-Archiv hatte seit seiner Gründung einen eigenen Bücherbestand aufgebaut und ständig erweitert. Dort befanden sich auch einige Bücher, die mit dem handschriftlichen Nachlass der Goethe-Familie oder später durch weitere Schenkungen von dessen Erben dort ankamen. Das Goethe-und Schiller-Archiv und die Goethe-Gesellschaft haben die Bibliothek als eine Einheit betrachtet und es ist in manchen Fällen nicht zu klären, auf welchen Wegen die Bücher ab 1953 in die damalige Thüringische Landesbibliothek gelangt sind, z. B. dann, wenn keine Stempelspur im Buch zu sehen ist.

Einige problematische Fälle finden sich heute hauptsächlich unter der Signatur N (Neuerwerbungen) wie z. B. die drei Bände von Sarah Austin »Characteristics of Goethe« (London 1833, mit Widmung an Ottilie, N 3632a-c) und »Nachricht von den neusten Herculanischen Entdeckungen« von Johann Joachim Winckelmann (Zürich 1764, N 21893), ein Geschenk von Romeo Seligmann, ein enger Freund Ottilies aus den Wiener Jahren. Mehrere Bücher Ottilies befinden sich auch unter der Signatur V (Varia). Diese sind Werke aus dem Goethe-und Schiller-Archiv oder aus der Bibliothek des Goethe Nationalmuseums, z. B. »Cain: A Mystery« von Lord Byron (London 1822, V 4139), ein Geschenk von Charles Sterling 1823, und die »Jahrbücher zur Schiller-Stiftung«, die ihr Carl Gustav Carus 1857 in Dresden schenkte (V 4194 Abb. 3).

Die Kunstbücher Ottilies in Weimar und die Erwerbungen durch die Familie Vulpius

Einige Bücher Ottilies scheinen immer in der Bibliothek des Frauenplans geblieben zu sein, z. B. der vierte Band von Friedrich Rochlitz »Für Freunde der Tonkunst« (Leipzig 1832, Ruppert 2594 (4)), ein Geschenk des Autors an Ottilie, das nicht von den anderen Rochlitz-Büchern in Goethes Sammlung getrennt wurde. Am Frauenplan blieben auch zwei wunderschöne Bücher mit Kupferstichen, die von Ottilies wachsendem Interesse für die Kunst der Antike zeugen: Jacques Guillaume Legrand »Galerie antique …« (Paris, 1808, Ruppert 2084), das sie in Wien kaufte, und »Ornamenti Di Fabriche …« des berühmten Kupferstechers Bartolomeo Rossi (1600, Ruppert 2212 Abb. 4), 1855 ein Geschenk ihres gelehrten Freundes Romeo Seligmann, wie ein Dokument im Goethe- und Schiller-Archiv bezeugt.

Einige Kunstbücher Ottilies scheinen nach ihrem Tod direkt in die Bestände der Kunstsammlungen zu Weimar übergegangen zu sein. Es sind oft Geschenke ihres Sohnes Wolfgang, mit dem sie die Liebe zur Kunst und zur Antike teilte. Im Jahr 1857 erhielt sie zum Geburtstag vom ihm die gebundene Kupferstich-Sammlung »Costumi diversi…«, entworfen und gestochen von Bartolomeo Pinelli (Rom 1822, Ku 2° III T – 70). Zwei Jahre später bekam sie »Peintures à fresque du Camposanto de Pise…« (Florence 1833, Ku D 241), ein Werk, das die wichtigen Fresken aus dem 14. Jhd. zum ersten Mal in großen Tafeln reproduzierte. Ein besonders wertvoller Schatz sind die faszinierenden Faksimilierungen holländischer Zeichnungen Rembrandts und anderer aus der Sammlung Kollowrath in Prag (Ku D 236).

Auch im 20. Jahrhundert ermöglichte die Familie Vulpius einige wichtige Erwerbungen aus Ottilies Privatbibliothek. Sanitätsrat Walther Vulpius (1860-1944) – Enkel von Christian Vulpius – und sein Sohn, der Literaturwissenschaftler Wolfgang Vulpius (1897-1978), schenkten der heutigen HAAB einige reich bebilderte Bücher aus Ottilies Besitz. Erwähnt seien hier »The ancient music of Irland« (Dublin 1840, M 8:301 Abb. 5), das Ottilie von der befreundeten Schriftstellerin Anna Jameson erhielt, »Miniatur-Salon. Eine Sammlung von Stahlstichen nach berühmten Gemälden lebender Künstler« (Frankfurt 1846, N11017), ein Geschenk der berühmten Archäologin Sibylle Mertens-Schaaffhausen, »Die Wanderungen durch Pompeii« (Wien 1825, NE 716/1975 Abb. 6), eins der besten illustrierten Bücher über die Funde der Ausgrabungen, das auch Goethe mehrmals aus der Großherzoglichen Bibliothek ausgeliehen hatte und das der bereits erwähnte Gelehrte Romeo Seligmann Ottilie schenkte.

Nachdem Ottilie von Goethes private Bibliothek jahrzehntelang über verschiedene Kulturinstitutionen der Stadt an der Ilm verstreut war, ist sie jetzt wieder vereint, und zwar in der großen Bibliothek, die den Namen einer anderen passionierten Leserin und Sammlerin trägt. Die Signaturen bleiben als Zeugen dieser wechselvolle Geschichte erhalten. Die Büchervermerke und Widmungen erzählen uns von den Vorlieben von Donator:innen und Sammler:innen im bewegten 19. Jahrhundert. Ein weiterer großer Schatz in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek kommt Stück für Stück ans Licht.

Francesca Müller-Fabbri Kuratorin der Ausstellung